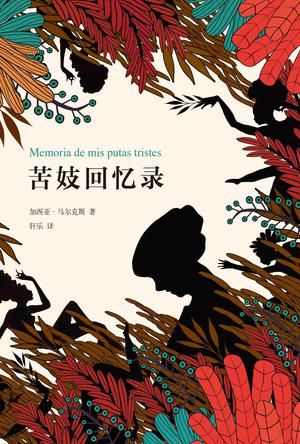

《苦妓回忆录》摘录

“就是今天了。”

“就是您这岁数正常的疼痛。”他对我说。“这样的话,”我应道,“是我的岁数不正常了。”医生同情地冲我一笑,“我看您是个哲学家。”

此时,八月的太阳在公园的巴旦杏树林与内河邮政船间爆射出了光芒,那艘船因干旱而迟到了一个星期,正咆哮着驶入港口的水道。

最后,我把裤管往里卷了两圈,以免别人注意到我已缩短了一拃的身高。

一个正在公证员大街上等待钓上阔佬的穷苦小妓女像往常一样向我借火,而我也一如往昔地回答她:我已经戒烟三十三年两个月零十七天了。

过去的她膀大腰圆,惹得我们想为她冠上消防队长的名号,一来是因为她身体臃肥,二来则是由于她能迅速解决顾客欲火焚身的问题。

在出去之前我探头看了看洗手池上的镜子。从另一边望向我的那匹马虽说还没有死,却透着阴森的气息,有着教皇一样的颏下垂肉和臃肿的眼皮,从前那一头音乐家般的鬃毛如今也只剩下细细的几缕。

我一直没能熄灭对她在普拉多马尔那张床上的回忆之火,于是便向她缴了械,正式地求了婚,交换了戒指,在圣灵降临节前发布了盛大婚礼的公告。

红灯区为我举办的告别单身狂欢舞会和社交俱乐部中压抑的晚会截然不同。它们之间的反差让我有机会弄清两者中的哪一个才是我真正的世界,我幻想着两个都是,只不过在各自特定的时间。

在离开我家的时候,她用再自然不过的语气说:您可能不会相信,但感谢上帝,我还是个处女。

我们都管他叫可恶的九点先生,因为每晚那会儿他都会带着那根保守酷吏的血红色铅笔准时到达,直到确认第二天的版面上没有任何一个逍遥法外的词语后才会离开。

铸排工没有送对东西:他们给我买了之前生日已经收过三个的电咖啡机。

中午的时候我把电话线拔了,想在一组美妙的乐曲中寻求躲避:瓦格纳的狂想曲与管弦乐,德彪西的萨克斯,布鲁克纳的弦乐五重奏,这是他充满狂暴灾变的作品中的伊甸园缓流。

我向报社建议文章不要用活字铸排机排印,而要用我的佛罗伦萨手写体发表。

公众的反应迅猛而兴奋,恋爱中的读者寄来了大量信件。一些人通过那些同时也播报紧急事件的广播新闻栏目收听我的专栏,还有人用油印的方法或是用复写纸做出拷贝,像走私香烟一样在圣布拉斯大街的街角贩卖。

去给她买最好的自行车时,我没禁住诱惑,试骑了一下,在卖场的斜坡上随意地转了几圈。当售货员问起我的年龄时,我带着老年人的卖弄说道:就快九十一了。他的回答正合我意:您看起来要年轻二十岁。我也不知自己为何仍保持着这种学生的技能,只觉得周身充满了明晃晃的愉悦。我唱起了歌。最开始是低声哼唱,唱给自己听,随后便开始带着伟大的卡鲁索的骄傲,在纷攘的集市里、在公共市场疯狂的车辆间放声歌唱。人们饶有兴致地看着我,冲我喊叫,鼓动我坐在轮椅上参加环哥伦比亚自行车赛,我一边唱,一边像个幸福的水手那样向他们招手致意。那个星期,为了纪念十二月的到来,我写了另一篇大胆的专栏:《九十岁时怎祥在自行车上收获快乐》。

在我亲吻她时,她身体的热度在上升,同时散发出一种山野的香气。她用每一寸肌肤新生的颤动来回应我,而我在这每一寸肌肤里发现了不同的热度、独特的味道和崭新的呻吟,她整个身体内部发出了和弦的共鸣,她的乳头未被触碰便如花朵般绽开了。

我感到幸福,因为当十二点的钟声响起时,在连续而愤怒的敲击声间,在工厂和消防车的警报声里,在航船的叹息以及鞭炮和烟火的爆炸声中,我感觉黛尔加迪娜踮着脚尖走了进来,躺在我的身边,给了我一个吻。那么真实,在我的唇上留下了她的甘草味道。

我怒气冲冲地想,他们也能把我吊在挂满猫的火炉里活活烤死。我夹在两团火间,毫无抵抗之力:我不曾学会喜欢猫,但也没有到因为它老了就能狠心杀了它的程度。手册上的哪句话是这样指导的?

五天后,以下理论获得了最终胜利:为了保障公众健康而杀掉猫是合理的,但如果仅仅因为它太老就干这种事则是不合宜的。

当所有希望都消逝的时候,我便躲进博莱罗舞曲的平静中。

这时我才知道这种折磨已经把我腐蚀到了何种程度。在这青春期的伤痛中我已辨认不出自己了。因为怕错过电话,我不再出家门。我埋头写作,不去碰听筒,每次铃声一响就冲过去接,想着可能是罗莎·卡瓦尔卡斯。每一秒我都可能停下手中的事打给她,就这样,我坚持了一天又一天,直到明白那是一部没有心的电话。

门半开着,灯亮着,收音机里依稀传来勃拉姆斯的第一小提琴与钢琴奏鸣曲。

那感觉就像嫁给了一根小拇指,但他是我一个人的。

而那只起死回生的猫在我的脚踝旁卷起了尾巴,跟着我走到书桌前。当我整理自己那干枯的纸张、墨水瓶和鹅毛笔时,太阳在公园的巴旦杏树林与内河邮政船间爆射出了光芒,那艘船因干旱而迟到了一个星期,正咆哮着驶人港口的水道。终于,真正的生活开始了,我的心安然无恙,注定会在百岁之后的某日,在幸福的弥留之际死于美好的爱情。